花野井歴史散策

手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会

|

花野井歴史散策 手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会 |

花野井香取神社 |

|||

| 花野井の歴史散策は、去る4月23日(日)に行われました。 花野井香取神社 →秋水燃料貯蔵庫など戦争遺跡 →きつね山古墳 →大洞院 →(花野井香取神社)→吉田甚左衛門家(外から)→勾玉のあるお宅 →陶芸家伯耆田幸男氏宅 →花野井の旧家松丸家という行程でまわり、午前10時から最後は午後4時頃になりました。 午前10時に花野井香取神社に集合、会長や香取神社の神官の方の挨拶があり、早速香取神社を見学。 |

|||

香取神社に集合 |

奉納額に三村若狭、石原常八の名前が |

|

現在の社殿は文化10年(1813)に築造されたものですが、大工棟梁は武州の三村若狭、彫刻は上州花輪村

の石原常八(二代目常八、三郎主信)でした(香取神社内の棟札(上右の写真)にも、そう書かれてありました)。 このペアでは野田市愛宕神社の造営をおこなっています。なお石原常八の出た花輪村や隣の上田沢村には彫刻師の一派 がいたそうで、この彫刻師の系譜には桐生の天満宮の彫刻を行った関口文治郎(上州の左甚五郎といわれる)も連なっています。 彼ら花輪近辺の彫刻師たちは、今の千葉県の神社などにもいくつか彫刻を残しています。非常に残念ながら、当神社の石原常八作の彫刻は盗難にあい、一部しか残っていません。 当神社には珍しい和算の算額があり、また本殿とは別に妙見社があります。神官の松丸さんのお話 では、神社に隣接した古墳から人骨が出ているが、調査したのは一部で、他は上物がたってしまい未調査とのこと。 |  香取神社の社殿 |

秋水燃料格納庫址 |

|||

剥き出しになった秋水燃料庫 |

秋水燃料庫の開口部(現在は塞がれている) |

||

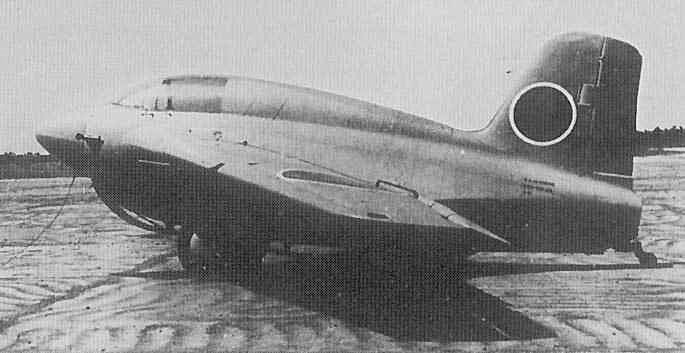

| では、次の目的地秋水燃料格納庫址へ。 秋水は、ロケット戦闘機であり、昭和19年9月にドイツから図面を譲り受け、設計開発してわずか1年以内に飛行までこぎつけたものです。当時には珍しく、 陸海軍共同で開発されました。当時頻繁に日本国土を空襲するB29などの爆撃機は1万mもの高高度を飛び、一般的な高射砲では届かず、零戦、紫電、雷電などの戦闘機では高空性能に弱く、歯がたちませんでした。 そこで高高度を飛ぶ迎撃用戦闘機の期待をもって、秋水は開発されました。昭和20年(1945)に実際に飛行機が作られ、昭和20年7月に海軍の基地で初飛行を飛行士(海軍大尉)搭乗で行いましたが、300m飛んで墜落しています。 秋水は航続時間が短く、3分で1万mの高度にまで上昇し、急降下でB29など敵機を迎撃する、その次に上昇する高度は7千mとなり、また急降下で敵を狙える、 そして一度攻撃すれば滑空により着陸するというという、迎撃用ロケット戦闘機でした。  ロケット戦闘機 秋水 この開発には戦争末期の国家予算の7%がつぎ込まれましたが、結局燃料生産がうまくいかず、また完成機も上述の状況となりました。 それは同時に、呂号兵器と呼ばれた、過酸化水素の燃料容器の生産に社業の殆どを振り向けさせられた常滑の伊奈製陶(現INAX)に象徴されるように、国民生活に大きな負担と犠牲を強いるものでした。 柏にはこの燃料貯蔵庫が作られたほか、秋水用の飛行場も建設されつつあったようです。それらが実現されれば、柏は戦争末期における日本の一大軍事拠点 となった筈ですが、飛行場などの建設は未完に終わりました。しかし、秋水の地下燃料貯蔵庫址は現存しています。花野井、大室に台地端の崖を利用した 横穴式のコンクリート製の地下壕が作られました。その地下燃料貯蔵庫は両端に出入口がある、ちょうど昔の黒電話の受話器のような形をしていて、 長さは40mほどで中は中空になっています。断面はかまぼこ型で高さ2m以上、幅は3mから4mもありました。地下壕の出入口は台地端の斜面などにあり、 小さなタンク車が中まで入ることができるような構造になっていました。この奇妙な形は、貯蔵時に出るガスを逃すように風通しを良くするためで、 喚起孔もついています。 花野井交番の裏には、土をかぶせる予定だったのが、むきだしのまま放置された燃料貯蔵庫址があり、その構造がよくわかります。 ただし、その貯蔵庫自体は国有地にあるようですが、すぐ近くは私有地になっており、奥までは立ち入りできません。 住宅地の片隅、台地の縁辺に残っている姿は異様ですが、貴重な戦争遺跡です。 |

台地斜面中段にある出入口 |

台地上に突き出たヒューム管 |

きつね山古墳 |

|||

きつね山古墳遠景 |

きつね山古墳 |

||

| さて、次に行ったのは、きつね山古墳。6世紀後期の円墳ということですが、周溝が見当たらず、はっきりした形も

良く分かりません。ただ、立地的には台地端で、他の古墳とよく似ています。 台地端の斜面が急崖なのは、後世の土取りのためとのこと。 |

大洞院 |

|||

有名な大銀杏 |

大洞院 |

||

| 次に、大銀杏で有名な、曹洞宗の華井山大洞院へ行きました。慶長元年(1596)の開山と伝えられていますが、このお寺にある銀杏の木は樹齢450年ほどとのこと。 「遊戯」という長縄えいこさんの壁画や大野隆司さんの猫の石像がありました。 |

「遊戯」 |

吉田甚左衛門家 |

|||

吉田邸の長屋門 |

吉田邸 |

||

| 昼食後、花野井の旧家の一つ、吉田甚左衛門家を屋外からですが見ました。 大きな屋敷で、かつては醤油の醸造で財をなしたということですが、大きな長屋門と洋風和風折衷の家屋があったり、家の中にテニスコートがあったりします。 吉田甚左衛門家は元は相馬氏系の家柄で、江戸時代は牧士もしていたそうです。 明治、大正と醤油の醸造を行っていましたが、利根川に通じる水路の船着場から荷物をこのお宅に隣接した工場に運ぶなど周囲のインフラも整えていました。 上右の吉田邸の写真は、近影で一部のみ。中央は茅葺でなく鉄筋コンクリート製の家屋。 |

勾玉と塚原古墳群 |

|||

見せてもらった勾玉と鉄剣 |

古墳の上 |

||

| さて、その次に勾玉など古墳からの出土物を行程の途中で見せてもらいました。そのお宅では、勾玉のほか、鉄剣も持っていましたが、

鉄剣は破片になってしまっていました。早いうちに補修すれば、復元できるかな。。。 この辺りは塚原古墳群といって、古墳がたくさんある地域だそうです。その一つを見学させてもらいました。見学したのは6世紀前期の方墳で、 過去の発掘でいろいろ出土したそうです。 |

陶芸家伯耆田幸男氏の登り釜と旧家松丸家 |

|||

陶芸家伯耆田幸男氏の登り釜 |

旧家松丸家からみた利根川方面 |

||

| その後、陶芸家伯耆田幸男氏宅で、登り窯のところで伯耆田幸男氏よりお話をうかがいました。作品を窯で仕上げるには、「三泊四日」で窯を温度管理しながら、火をたき続けねばならないということでした。 この後、旧家松丸家へ行き、いろいろお話を聞きました。 大きな松の木に網を張り、和田沼に飛来する雁を捕る話や利根川水運の話など昔の花野井の話がありました。 |

今回天気にも恵まれ、近隣の方にもお世話になりました。

(散策の途中で見たロウの木) |

|||

当記事は会員mori-chanのブログ「古城の丘にたちて」外伝の花野井歴史散策の記事(

http://mori-chan.cocolog-nifty.com/gaiden/2006/04/post_34d9.html)をベースにして、写真や説明を入替え、もしくは加筆修正するなどして、本人同意のもと作成しました。 |

|||