松ヶ崎城とは

手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会

|

松ヶ崎城とは 手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会 |

|

||

|

|

南西方向からの遠景 | 東側の近景 |

柏の歴史遺産 松ヶ崎城跡紹介(動画) | 画面をクリックすると再生します |

土で築かれた城です。周りは高い土塁(土手)と堀で囲まれ、城の内部もやはり土塁で区切られています。城ができる前からあった古墳が3基あり、一番大きなものは物見台として使われていたと考えられます。建物があったかどうかは不明です。

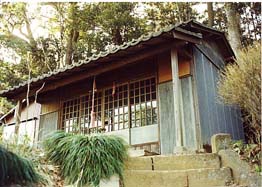

台地の中腹の腰郭(こしぐるわ)に、江戸時代から人々に信仰された松ヶ崎不動尊がありましたが、平成8年(1996)の火事で焼け落ちてしまいました。

城の構造については松ヶ崎城の遺構のページをご覧ください。

|

|

物見台(古墳跡) | 虎口(出入り口) |

| |

焼失した不動堂(写真ネガ:柏市教育委員会所蔵) | |

戦国時代のはじめ、太田道灌や北条早雲(伊勢宗瑞)が活躍した15世紀終わりから16世紀初めに使われたらしいお城です。亨徳の大乱、境根原合戦など太田道灌による下総千葉氏攻めでこの辺りも緊迫しました。

では、築城したのは誰か。柏市高田に拠った匝瑳氏が築いたという説が有力のようですが、城のできた時期とともに残念ながら明確ではありません。「城には殿様」と思いがちですが、城の研究が進むにつれて、闘いのために作られた「砦(とりで)」、村の人がこもった「村の城」、交通の要所で往来する舟の監視をした「監視所」などいろいろ城があることも明らかになっています。松ヶ崎城はどのタイプでしょうか?

17世紀(江戸時代初期)まで、手賀沼や利根川は「香取の海」の一部でした。水辺に位置する松ヶ崎付近は、この内海と江戸を結ぶ、交通の要の一つであると推定されています。銚子から松ヶ崎まで水上で、松ヶ崎から江戸川河岸まで陸上で、江戸川から東京湾へ再び水上で、というルートも考えられるようです。

また、松ヶ崎城は津(船着き場)を持った城である可能性も指摘されています。津を持つ中世の城の存在は全国的に見ても貴重な遺跡です。津が発見されれば、かつて柏の一部が海だった根拠を後世に伝えることができます。

現在はなくなってしまいましたが、北柏駅の近くに「法華坊(ほっけんぼう)」という大規模な中世の館や中馬場遺跡という中世の集落らしき遺跡がありました。その南には根戸城があります。つまり、法華坊・根戸城・松ヶ崎城は一体となって中世の遺跡群を構成しています。北柏を含めた遺跡群、「香取の海」西端の内陸地域の役割は何だったかは大切な問題にもかかわらず、不明のままです。松ヶ崎城はそれ自体も貴重な遺跡ですが、大規模遺跡群の謎を解明するとても重要な鍵をも握っています。

また松ヶ崎城を取り巻く周辺の自然を見ると、松ヶ崎城は大堀川に沿ったグリーンベルトの一部で、少し前まではこの地域にあったほとんどの植物が残っています。昔は滝が流れるくらい豊かな湧水があり、現在もその名残があります。歴史自然公園として街づくりにいかせる、いくつもの価値を持っている空間といえます。

私たちは、平成14年(2002)6月に柏市長に保存の要請書を提出しました。

引き続き、「松ヶ崎城址及び周辺森林の保存のお願い」の署名を集め、平成15年(2003)2月には柏市議会に請願。市民の方々の願いや私たちの活動が実を結んで採択されました。

また、平成14・15年(2002・2003)の2回の発掘確認調査の結果を受け、平成16年(2004)7月には柏市文化財に指定されました。

|

|

2002年10月に市教育委員会により確認調査が行われた |